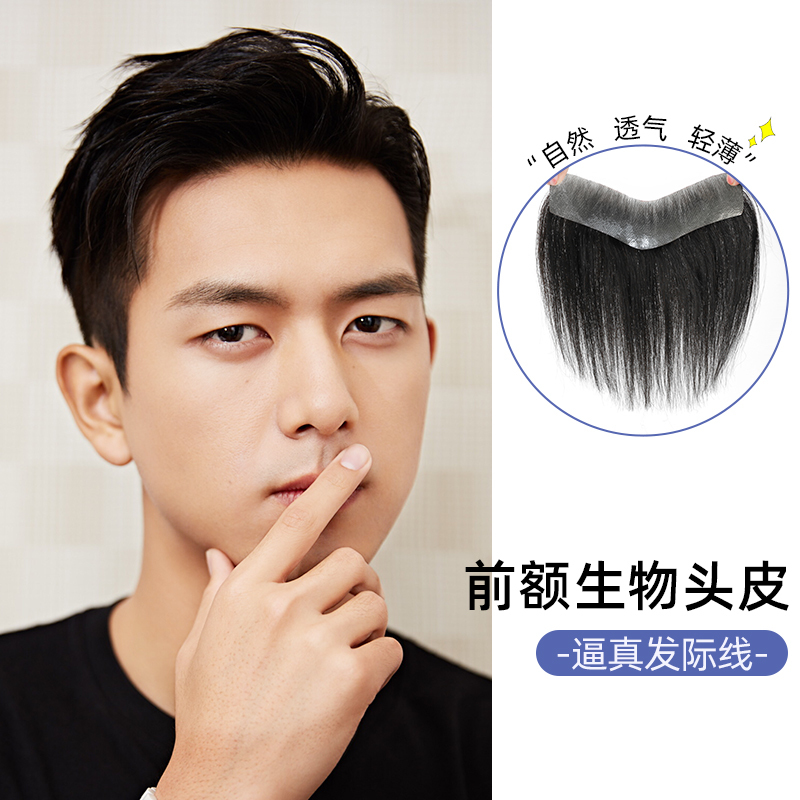

当麦琳在直播间摘下假发片,露出斑秃的头皮哽咽时,这个曾因 熏鸡事件 被全网群嘲的女人,终于撕开了真人秀滤镜下的生存真相。录完《再见爱人》后过得不好,很多人以为我顺风顺水,其实没有。 这场突如其来的崩溃,让观众重新审视:当私密婚姻被搬上荧屏,当真实人格被剪辑重构,真人秀嘉宾究竟要付出怎样的代价?

麦琳在节目前后的形象反差堪称残酷。参加《再见爱人》前,她是 背包旅行、资助山区 的独立女性,社交平台满是与自然对话的生活记录;节目播出后,经过剪辑塑造,她成了 1 分钟持续输出 的窒息型伴侣 ——熏鸡事件 中对食物的挑剔被放大,青团事件 里的沟通方式被贴上 控制狂 标签,观察嘉宾傅首尔一句 感受不到李行亮爱她 的点评,更将她钉在 情感勒索者 的耻辱柱上。

这种形象撕裂源于真人秀的叙事逻辑。业内人士透露,节目组为制造戏剧冲突,会对 400 小时素材进行选择性剪辑,甚至通过提问引导嘉宾情绪。麦琳的 低情商 人设背后,是被刻意放大的情绪化片段与被隐去的温柔细节。正如她在直播中苦笑:镜头永远只拍我发火的 30 秒,却没拍我默默收拾残局的 3 小时。

节目带来的关注并未转化为好运,反而将麦琳推向更深的深渊。部分网友组建 麦琳吐槽群,编造 不洗澡 用骨头煲汤 等猎奇谣言,更有组织地向她的合作品牌发起抵制。这种系统性网暴让她陷入自证困境:晒洗澡视频被骂 心虚作秀 ,解释谣言被指 越描越黑 ,最终发展成躯体化反应 —— 感觉呼吸都是错的 。

更棘手的是现实生存压力。为配合节目宣传,麦琳交出家庭财政权尝试转型,却在 职业女性 的道路上屡屡碰壁。直播中她坦言:面试时被问 你是不是那个控制欲很强的人 ,品牌合作因网暴被迫终止。 这种 全网熟知的失败婚姻 成了她甩不掉的标签,让职业转型举步维艰。

真人秀并未解决麦琳与李行亮的根本矛盾。节目中 角色互换 环节,李行亮刻意复刻她 1 分钟持续输出 的沟通模式,看似搞笑的模仿实则暴露深层问题 —— 他始终未能理解妻子的情感需求。节目后麦琳尝试修复关系,却发现镜头前的反思并未转化为现实改变,两人依旧在 付出感 与 被忽视 的怪圈中循环。

这种 表演式改善 是真人秀婚姻的通病。某婚恋综艺导演透露:80% 的嘉宾在节目后 3 个月内恢复原状,镜头前的拥抱和解,可能是私下争吵妥协的结果。 麦琳的困境正在于此:她既想通过节目获得情感救赎,又不得不面对 表演恩爱 带来的反噬,最终陷入 越努力越尴尬 的境地。

人格商品化:嘉宾的情绪波动被剪辑成 名场面,私人矛盾被包装成 话题点,真实人格在流量逻辑中被拆解重构。

代价不对等:平台收获热度、品牌赚取流量、观众获得谈资,而嘉宾要独自承担网暴、隐私泄露、关系破裂的后果。

转型陷阱:节目赋予的 话题度 看似是资源,实则是枷锁。麦琳想摆脱 争议主妇 标签,却发现所有工作机会都建立在 消费争议 的基础上。

对比同期嘉宾的 黑红路线,麦琳的挣扎更显真实。她拒绝靠卖惨博同九游会(J9)情,坚持 被打倒的次数永远比站起来的少一次,这种笨拙的坚强,恰是普通人面对困境的真实写照。正如她在回门宴上所说:我选择坚强,这是我自己的修行。

麦琳的直播痛哭,不该只是又一个 综艺售后 话题。它提醒我们:当我们为 熏鸡事件 哈哈大笑时,是否想过这可能是别人婚姻里的真实伤口?当我们转发 控制狂 标签时,是否意识到自己成了网暴的推手?

真人秀的本质应该是照见生活,而非消费苦难。麦琳的困境或许极端,却折射出每个普通人的生存焦虑:如何在他人凝视下保持自我?怎样在舆论漩涡中守护生活?这些问题,需要我们和她一起寻找答案。

互动话题:你如何看待真人秀对嘉宾生活的影响?如果是你,会愿意让婚姻成为公共话题吗?来评论区分享你的看法~